-

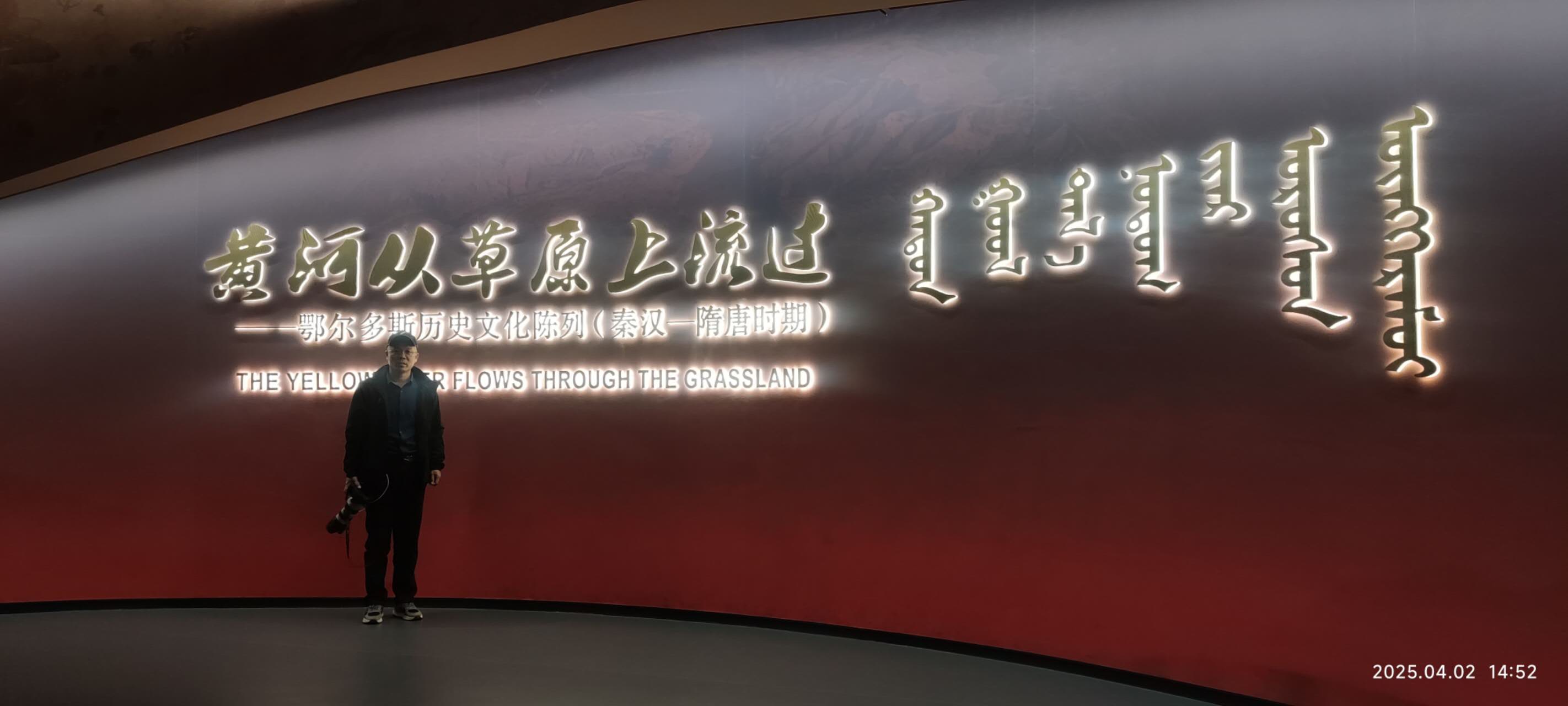

黄河从鄂尔多斯经过

黄河作为中华民族的母亲河,以其雄浑的气势穿越鄂尔多斯高原,形成了独特的地理格局与文明交融的图景。以下从自然地理、人文历史、生态治理三个维度展开,呈现黄河与鄂尔多斯的深刻关联:

一、自然地理:九曲黄河绕鄂尔多斯

1. 黄河流经的核心区域

黄河在鄂尔多斯境内呈“几”字弯环抱之势,全长728公里,流经达拉特旗、准格尔旗、杭锦旗三个旗区。其中,杭锦旗是黄河流经里程最长的旗县,过境长度达249公里,涉及巴拉贡镇、呼和木独镇等4个镇。达拉特旗的召圪梁黄河浮桥是重要的交通节点,见证着黄河对当地经济的支撑。

2. 独特的地形地貌

鄂尔多斯高原与黄土高原在此交汇,形成了“黄河峡谷”(蒙陕晋大峡谷)的壮丽景观。准格尔旗段的黄河峡谷全长197公里,两岸峭壁对峙,河道曲折,被称为“黄河三峡”。老牛湾黄河大峡谷旅游区位于清水河县与准格尔旗交界处,是黄河与长城唯一交汇之地,拥有“天下黄河第一湾”的美誉。

3. 重要支流与生态挑战

鄂尔多斯境内分布着10条季节性山洪沟,统称“十大孔兑”,其中西柳沟是黄河泥沙的主要来源之一。这些支流携带大量泥沙入黄,曾多次造成黄河河道堵塞。此外,皇甫川、窟野河等支流也对黄河生态产生重要影响。

二、人文历史:大河文明的交融与传承

1. 游牧与农耕文明的碰撞

鄂尔多斯地处草原文明与农耕文明的过渡地带,黄河沿岸的河套平原是古代“塞上江南”的缩影。历史上,匈奴、鲜卑、党项等民族在此逐水草而居,而明代长城的修建则标志着农耕文明的北界。如今,鄂尔多斯的蒙古族文化与晋陕移民文化相互融合,形成了独特的民俗风情。

2. 水利工程与交通枢纽

三盛公水利枢纽是黄河上中游的重要控制性工程,承担着灌溉、防洪、发电等功能。此外,黄河浮桥、渡口等交通设施曾是“走西口”的重要通道,如今仍在部分地区发挥作用。

3. 历史遗迹与文化符号

准格尔旗的十二连城遗址、杭锦旗的霍洛柴登古城等见证了黄河流域的历史变迁。鄂尔多斯青铜器、古如歌等非物质文化遗产,则体现了黄河文化的多元性。

三、生态治理:守护黄河安澜的鄂尔多斯实践

1. 水土流失治理

鄂尔多斯市针对“十大孔兑”的泥沙问题,实施了“沿黄生态廊道”“生态清洁小流域综合治理”等工程。例如,西柳沟通过清理淤积泥沙、种植紫花苜蓿等措施,入黄泥沙量从每立方米1550千克降至195千克。准格尔旗通过砒砂岩沙棘减沙生态治理,使61.8%的砒砂岩土地得到治理,森林覆盖率从8.4%提升至36.38%。

2. 沙漠治理与新能源开发

库布其沙漠在鄂尔多斯境内绵延922平方公里,当地采用“光伏+治沙+农林+旅游”模式,建设库布其沙漠“光伏长城”,实现板上发电、板下种植。截至2024年,库布其沙漠治理率达30%,植被覆盖率提升至53%。乌审旗则通过“三元套嵌”治沙模式,将毛乌素沙地治理率提高至70%。

3. 水资源管理与节水工程

鄂尔多斯市严格落实“四水四定”原则,推进农业节水增效。例如,河套灌区推广引黄滴灌水肥一体化技术,节水率达50%。工业领域通过节水技术改造,2024年实现节水量480万立方米。

四、未来展望:构建黄河流域生态保护与高质量发展典范

鄂尔多斯正以“黄河‘几字弯’攻坚战”为抓手,计划到2030年实现库布其沙漠和毛乌素沙地治理率持续“双提高”,全面建成国家生态治理典范。同时,依托黄河峡谷、库布其沙漠等资源,发展生态旅游、氢能产业等绿色经济,探索“绿富同兴”的新路径。

结语

黄河与鄂尔多斯的关系,既是自然地理的塑造,也是人文历史的积淀,更是生态治理的实践。这条母亲河不仅滋养了河套平原的沃土,更见证了人类与自然的和谐共生。在新时代,鄂尔多斯正以“绿进沙退”的决心,书写着黄河流域生态保护与高质量发展的新篇章。本网讯:(王国平 亲临) -

生成海报

更多

推荐阅读